|

EL CAPARAZÓN DE LAS

TORTUGAS. PROBLEMAS Y CUIDADOS

Ginés Rubio Calín, 2006

Hospital Veterinario de

Pequeños Animales San Antón.

Guardamar del Segura

Alicante

INTRODUCCIÓN

El caparazón de las tortugas es una de las mejores defensas externas

con la que la naturaleza ha dotado a un animal. Supone a su vez una

estructura anatómica de gran éxito evolutivo, pues ha permanecido casi

inalterable desde la aparición de estos animales, hace más de 200

millones de años (Avanzi, M. 2004). Sus peculiares características

fisiológicas han permitido a estos animales vivir en todos los tipos

de ecosistemas del planeta; océanos, ríos, desiertos, montañas y

selvas. Ante esta diversidad de hábitats también ha adoptado

diferentes formas permitiendo una mejor adaptación al medio;

caparazones articulados que pueden cerrar una parte (Kinixys spp),

cerrarse completamente (Tortugas de caja). Caparazones planos que

permiten a la tortuga esconderse en estrechas oquedades de las rocas (Malacorchesus

tornieri). Coloraciones más claras u oscuras dependiendo de la altitud

en la que vivan para conseguir una mayor eficacia en la captación de

rayos solares. También la forma y estructuras de las capas córneas

refleja diferencias sexuales entre individuos (espolones, abertura de

las placas anales, faldones más o menos pronunciados, etc.). La mayoría

de las tortugas terrestres tienen un espaldar abombado, lo que les

confiere mayor protección ante la mandíbula de los depredadores. La

forma aplanada de las tortugas acuáticas les permite un mejor

desplazamiento en al agua y corrientes de los ríos (Coborn, John,

1998). Aquellas tortugas que presentan unos pocos escudos, no pueden

retraer completamente el cuerpo en su interior, pero parecen haber

compensado esta aparente fragilidad con un comportamiento más

agresivo; Apalone spp., Macroclemys, Chelydra (Ackerman, L. y col.

1998). En otras especies el caparazón ha sustituido su estrato córneo

por una capa de piel como el cuero (Apalone spp.)

Sin embargo, la vida en cautividad pone a prueba en multitud de

ocasiones la resistencia de esta formidable armadura, al someterla a

condiciones y situaciones bastante peligrosas para su integridad.

DESCRIPCIÓN ANATÓMICA

El caparazón de los quelonios consta de una parte superior, también

llamada espaldar, y una inferior o plastrón. Estas dos estructuras

surgen de la fusión de las costillas con las vértebras de la columna

(Foto 1), las cinturas pélvica y escapular, y con los osteodermos,

estructuras osificadas derivada de la piel (Boyer, H.T. y col. 1996;

Avanzi, M. 2004). El espaldar se forma por la sutura de 50-60 placas

óseas y el plastrón de 11.

Por encima de éstas se disponen otras placas de naturaleza córnea

(queratina), que son la parte visible del caparazón. Las placas óseas

no se corresponden en su posición con las placas córneas de la

superficie, y esta disposición es la que le confiere la típica rigidez

y solidez a esta estructura (Foto 2). La nomenclatura de las placas es

fácil de recordar pues se corresponde con la zona corporal que

recubren (Foto 4-5).

El caparazón es un tejido vivo que contiene receptores de presión,

frío, calor (Young, B. 1998) y como tal, cualquier procedimiento que

se realice sobre él será percibido y sentido por la tortuga.

|

Foto 1.

En la imagen se aprecia el resultado de

la fusión entre la columna vertebral y lo que serían las costillas

en un mamífero. |

Foto 2.

La primera capa (Flecha amarilla), corresponde con las placas

córneas y la subyacente (Flecha roja) con las óseas |

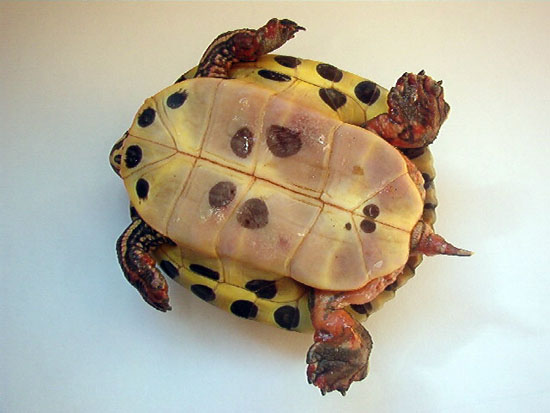

Foto 3.

Obsérvese la capa ósea subyacente al desprenderse las placas córneas.

Aída Rodríguez.

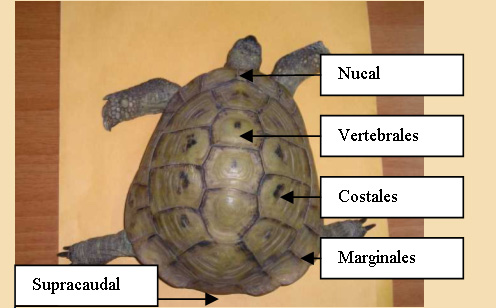

Foto 4. Nomenclatura de las

placas del caparazón.

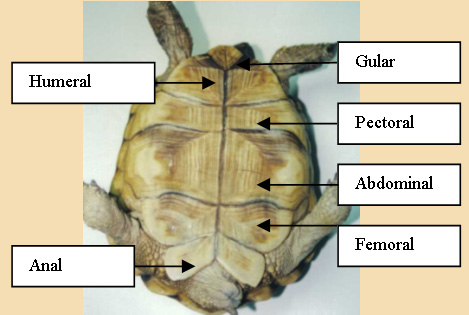

Foto 5. El nombre de las

placas del plastrón se corresponde con la zona que cubren; gular

(cuello), humeral, pectoral, abdominal, femoral y anal.

PATOLOGÍA DEL CAPARAZÓN

Podemos agrupar los

diferentes procesos que afectan al caparazón en dos grupos; aquellos

que tienen su origen en un mantenimiento inadecuado y que podríamos

denominar causas higiénico-ambientales y los debidos a procesos

traumáticos.

I-

CAUSAS HIGIÉNICO- AMBIENTALES

a) Pérdida

de placas córneas.

En tortugas acuáticas es un proceso muy frecuente y fisiológico.

Responde a una muda o cambio de placas por el crecimiento constante de

estos animales. Las podemos ver flotando, como estructuras

transparentes, en el agua del acuario o por la superficie en la que

viva la tortuga (Foto 6). El cambio es paulatino y gradual. Cuando la

pérdida es generalizada y constante hay que evaluar las condiciones

ambientales y nutricionales para localizar la causa principal:

·

Exceso de humedad:

Más en tortugas de tierra que se mantienen sobre substratos demasiado

húmedos, principalmente tras la hibernación (Foto 7).

·

Falta de radiación solar.

Si los animales no tienen acceso al exterior no reciben la radiación

ultravioleta B, imprescindible para el desarrollo óseo. Las placas se

debilitan y reblandecen por falta de calcio.

·

Tipo de Agua.

La dureza, el contenido en minerales y el pH del agua, son factores

que influyen en el aspecto externo del caparazón. Si el agua tiene un

alto contenido en minerales se puede producir un depósito de éstos

sobre las placas o entre las líneas de unión de éstas. Algunas

tortugas de caparazón blando, Apalone spp. , pueden verse perjudicadas

si el pH del agua no es el adecuado al favorecer la proliferación de

bacterias en el caso de heridas.

·

Golpes y caídas;

un fuerte traumatismo en una zona determinada puede provocar la

interrupción del riego sanguíneo a ese lugar, originando la pérdida y

el debilitamiento de las placas. Este proceso también se ha visto en

el caso de que las tortugas permanezcan durante mucho tiempo bajo un

foco de luz muy intenso y próximo (Mc Arthur, S. y col. 2004).

·

Peleas;

Los machos de diferentes especies cortejan a las hembras golpeándolas

con su propio peto. Un exceso de libido junto con la imposibilidad de

la hembra de retirarse o encontrar refugio para escapar (en

situaciones de cautividad), puede desembocar en la rotura de las

placas golpeadas (Foto 8).

Foto 6. Pérdida de placas

fisiológica.

Foto 7. Tras la hibernación en

lugares muy húmedos podemos observar pérdida de placas córneas.

Foto 8. Rotura de placas

costales por los golpes durante el cortejo.

b) Incendios y

Quemaduras. Los incendios forestales son una de las principales

causas de mortalidad de las tortugas de tierra de nuestro país, en su

hábitat natural (Merchán, M. y col. 1999). Los animales que sobreviven

sufren severos daños en el espaldar pues tienden a enterrarse para

protegerse del fuego, mientras que el plastrón queda resguardado.

También las tortugas que se mantienen en terrarios con fuentes de

calor inadecuadas (esterillas, piedras calefactoras o cables

eléctricos), y sin gradiente de temperatura dónde poder elegir el

lugar que permita alcanzar la temperatura corporal óptima (TCO),

pueden sufrir grandes quemaduras.

c) Parásitos

externos. Aunque no suelen ser muy frecuentes en quelonios, los

ácaros pueden invadir pequeñas erosiones en el caparazón y llegar a

invadir no sólo las placas superficiales, sino hasta el estrato

subepidérmico y óseo (Brotons, N. y col. 2002).

d) Hongos y

bacterias. En tortugas acuáticas que se mantienen en el interior

sin una fuente adecuada de radiación ultravioleta, sin acceso al sol

directo y sin una superficie seca dónde poder subirse, es muy común

observar un crecimiento aterciopelado, de aspecto blanquecino o

grisáceo sobre el espaldar. También es frecuente observar

incrustaciones entre las placas, de coloración verdosa que se

corresponde con la proliferación de algas en el acuario. Cuando estos

microorganismos actúan de forma más virulenta sobre las placas

córneas, originan un proceso conocido como Enfermedad Ulcerativa del

Caparazón (Foto 9). Se producen unas lesiones de tipo ulceroso,

llegando a tomar el aspecto de pequeños cráteres de diferente

profundidad. Si las lesiones avanzan, la infección puede pasar a la

sangre y órganos internos desencadenando un proceso septicémico que

terminará con la muerte del animal (Villaverde, S. y col. 2000;

Brunetti, L. y col.

1999; Boyer, T. H. 1996a).

Este proceso ocurre tanto en

animales cautivos como en la naturaleza

(Clayton, L. y col. 2003). Los agentes implicados pueden encontrarse

de forma habitual en la tortuga, pero no es hasta que se rompe el

equilibrio de su sistema inmunitario que se ve afectado el animal

(Martínez Silvestre, A. 2003).

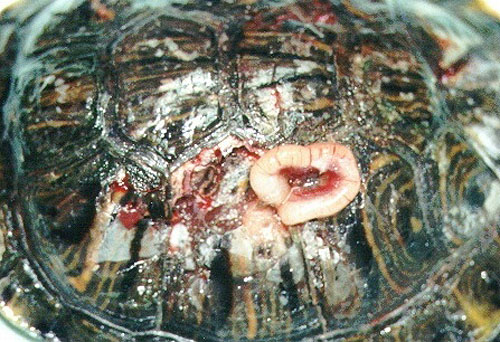

Foto 9. Enfermedad ulcerativa

del caparazón (Aída Rodriguez).

Otro proceso provocado por hongos y

bacterias es la Dermatitis bacteriana o Dermatopatía Septicémica

(Martínez Silvestre, A. 2003). A diferencia de la anterior, sólo se ha

determinado enanimales en cautividad y es producida por la bacteria

Citrobacter Freundii, muy frecuente en el aparato digestivo de los

quelonios. Por este motivo es considerada como una entidad

patológica diferente a la anterior (Villaverde, J. y col. 2000). Este

proceso también afecta a la piel, extremidades y causa pérdida de

escamas y lesiones ulcerosas en el caparazón (Foto 10).

Foto 10. Dermatopatía

septicémica. Las lesiones pueden empezar por la piel y extenderse al

resto del cuerpo.

Foto 11. Lesiones en las

extremidades y en el plastrón (Jonathan González).

e)

Causas Nutricionales.

Existen diferentes patologías que producen deformaciones en el

caparazón y cuyo

origen está en un déficit nutricional o metabólico. La

Osteodistrofia Nutricional, también conocida como Enfermedad Ósea

Metabólica, es la principal causa de reblandecimiento del caparazón en

tortugas a partir de los 6-12 meses de edad. Este trastorno se debe a

una serie de factores que actúan de forma conjunta por lo que no

siempre será la misma causa en todos los animales; alimentación

deficitaria en calcio, consumo excesivo de proteínas o alimentos ricos

en fósforo, déficit de vitamina D3, ausencia de radiación ultravioleta

B (Mader, D. R. 2000; Boyer, T.H. 1996b). Cualquier factor que

intervenga en el metabolismo del calcio (bien en su síntesis,

asimilación y/o absorción) podrá desencadenar este proceso (Tabla 1).

|

OTRAS CAUSAS DE

ALTERACIÓN EN EL CAPARAZÓN

Dietas con ratio Ca/P

inadecuado

Alimentos ricos en

ácido Oxálico

Falta de radiación

ultra violeta B

Temperatura inadecuada

Fallo renal

Alteración de la

glándula Tiroides.

Parásitos intestinales

Problemas intestinales

Neoplasias

Hipovitaminosis B,E,A

Déficit de Selenio

Malformaciones

genéticas

Falta de enzimas que

metabolizan el Calcio

Problemas durante el

desarrollo embrionario

|

Tabla

1.

Piramidismo.

Este término hace referencia a la forma de “pirámide” que adoptan las

placas del espaldar como consecuencia de un crecimiento rápido y

anómalo del tejido córneo. La capa externa de queratina crece a mayor

velocidad que la placa ósea subyacente por lo que las placas nuevas se

van acumulando y creciendo sobre la misma base, expandiéndose en

dirección vertical. El piramidismo suele ser una manifestación más de

la Osteodistrofia, aunque a veces se presenta sin la presencia de este

proceso (Mc Arthur, S. y col. 2004). Hasta la fecha se consideraba el

consumo excesivo de grasas y alimentos ricos en proteínas como uno de

los principales factores que provocaba el crecimiento acelerado de las

placas

y por tanto desencadenante del

Piramidismo (Highfield, A.C. 1996). También se ha constatado que las

tortugas del género Testudo a las que no se les permite hibernar

durante los períodos de invierno, crecen más rápido que sus congéneres

en libertad pudiendo sufrir esta deformación con mayor frecuencia.

Sin embargo, experimentos realizados con tortugas de crecimiento

rápido (G. Sulcata), alimentadas con dietas ricas en proteínas pero en

ambientes con diferente grado de humedad, han permitido considerar la

falta de éste factor, como la principal causa del Piramidismo (Wiesner,

C. S. y col. 2003). La falta de humedad ambiental parece que provoca

un colapso del tejido cartilaginoso en crecimiento con el consiguiente

acúmulo de placas sobre esas zonas, independientemente de la dieta

recibida.

Foto 12. Osteodistrofia

nutricional.

Foto 13. Deformación del

caparazón (Jonathan González).

Foto 14. Piramidismo como

consecuencia de Osteodistrofia.

Foto 15. Duplicidad de placas.

La principal causa suele ser el cambio brusco de temperaturas durante

el primer tercio de la incubación (Ascensión Muñoz).

Foto 16. Caparazón “de goma”,

típico de la Osteodistrofía nutricional por falta del calcio.

Otras causas

Los alimentos ricos en ácido oxálico

interfieren en la asimilación del calcio al unirse con éste y formar

oxalatos, que son compuestos insolubles y no asimilables por el

organismo. Las enfermedades renales también pueden desencadenar y

contribuir a la falta de asimilación del calcio; el último paso para

la activación de la provitamina D a 1,25-dihidrocolecalciferol, forma

activa, ocurre en el riñón. La temperatura y la radiación

ultravioleta también son factores fundamentales durante este proceso

de transformación. Los parásitos intestinales, las neoplasias y

cualquier otro factor que impida la correcta asimilación del calcio o

altere el balance metabólico con el fósforo, tendrá consecuencias

visibles sobre la estructura del caparazón de los quelonios.

II. TRAUMATISMOS

DEL CAPARAZÓN

La rotura

traumática del espaldar o del plastrón es un hecho bastante habitual

en todas las especies de quelonios. Las causas más frecuentes suelen

ser:

• Actos vandálicos

o negligentes. Algunas personas realizan agujeros en el caparazón para

encadenar o sujetar a los animales y así evitar su huida ( Foto 17).

• Caída de pisos

• Mordeduras de

animales; perros, gatos, roedores (Foto 18-20).

• Accidentes de

tráfico

• Cortadoras de

césped.

• Golpes con aperos

de labranza u otra maquinaria (suelen ocurrir en pequeñas huertas

dónde se mantienen tortugas, al estar escondidas bajo tierra o durante

la época de hibernación)

Foto 17. Agujeros practicados

de forma intencionada para colocar una cadena (Tomás Bustamante).

Foto 18. Mordedura de perro

con grave pérdida de placas, alcanzando cavidad celómica.

Foto 19. Evisceración tras

morderdura.

Foto 20. Rotura y

desplazamiento del plastrón.

TRATAMIENTO Y

DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS HIGIÉNICO AMBIENTALES

La resolución de

los problemas relacionados con la pérdida de placas, reblandecimiento

y contaminación, pasa en primer lugar por la revisión completa de

todos los parámetros de mantenimiento, medio ambientales y

nutricionales de la tortuga. Como hemos visto, salvo las alteraciones

traumáticas, el resto de anomalías o procesos patológicos tiene una

causa subyacente externa que debemos corregir. Al igual que con el

resto de animales, es necesario realizar un examen completo que

incluya un chequeo coprológico y una analítica sanguínea que nos

determine el estado de salud (recuento de serie blanca, eritrocitos,

hematocrito, proteínas totales, ratio calcio/fósforo, ácido úrico y

electrolitos).

Los factores que

deben examinarse en una completa anamnesis son:

• Temperatura

Corporal Óptima.

• Sistemas de

calefacción y medición del gradiente térmico establecido

• Humedad ambiental

y disponibilidad de agua

• Tipo de substrato.

• Fotoperíodo o cantidad y duración de la

luz proporcionada. Tipo de luz

• Aireación del

terrario

• Dieta. Es

fundamental saber si la dieta es adecuada a la especie (tortugas

herbívoras, omnívoras), así como su calidad nutritiva (relación

calcio/fósforo) y si reciben suplementos vitamínicos

• Tipo de

desinfección de los terrarios. Filtraje de los acuarios. Calidad del

agua.

• Desparasitación

• Proporción de

individuos que viven juntos

• Estado

reproductivo.

Una vez establecido

el diagnóstico, el tratamiento irá encaminado a corregir los errores

de mantenimiento detectados. En ocasiones es suficiente con

proporcionar luz solar directa, lugares de reposo secos, dieta

adecuada, humedad, ventilación, etc., para solucionar el problema.

Tras rectificar estos parámetros la limpieza de las placas puede

realizarse con un cepillo y agua. En el caso de heridas es

recomendable el uso de povidona iodada o clorhexidina. El uso de

productos oleosos para abrillantar el espaldar está desaconsejado

puesto que impide la correcta transpiración del estrato córneo (Pursall,

B. 2002).

Los casos de

Enfermedad Ulcerativa o Dermatopatía Septicémica necesitan un

tratamiento médico inmediato de tipo local y sistémico. Las heridas

deben desbridarse en profundidad hasta alcanzar tejido sano, para

posteriormente desinfectarse con clorhexidina o povidona iodada. El

uso de pastas dentales para recubrir los defectos más grandes, ha dado

buen resultado acelerando el proceso de cicatrización y el

mantenimiento de la asepsis de la herida (Muro, J. 1998). El empleo de

antibióticos sistémicos debería hacerse tras realizar el pertinente

cultivo y antibiograma.

TRATAMIENTO DE LOS

PROCESOS TRAUMÁTICOS

Si somos requeridos

para tratar una fractura de caparazón, la primera medida que debemos

recomendar antes de traer la tortuga a la clínica, es la limpieza con

abundante agua para eliminar todos los restos de suciedad y el

recubrimiento de la zona con un vendaje simple que impida el

desplazamiento de los fragmentos (Foto 22). La principal urgencia no

es la rotura del caparazón en sí, sino el posible daño interno.

Dependiendo del origen de la fractura lo primero será evaluar y

estabilizar los daños en los tejidos blandos, controlar las

hemorragias y el daño pulmonar (Bachs Taberner, M. 1996).

Posteriormente será necesario realizar pruebas analíticas y

radiografías para establecer un pronóstico aproximado de las

lesiones. En Quelonios resulta de mucha utilidad el examen mediante

endoscopio de la cavidad celómica (Ackermann, L. 1998). Un sangrado

constante nos hará sospechar de rotura visceral o daños en las venas

abdominales que cruzan longitudinalmente el plastrón (Martínez

Silvestre, A. 1994). Las roturas en el espaldar que comunican la

cavidad pulmonar con el exterior, no producen colapso de los pulmones,

como ocurre en los mamíferos, al no existir presión negativa. Por

tanto, la respiración no se verá comprometida pero las infecciones

subyacentes pueden ser muy graves. El daño directo en la columna

vertebral puede comprometer seriamente las funciones motoras y

neurológicas.

Para conseguir una

estabilización de las constantes vitales y una respuesta al

tratamiento es fundamental alcanzar la temperatura corporal óptima e

hidratar con suero a temperatura adecuada. Ante la imposibilidad la

mayoría de las veces de establecer una vía venosa, debemos recurrir a

la vía intracelómica, intraósea o en la fosa pectoral. Se recomienda

utilizar una mezcla de solución de Ringer con suero fisiológico (Carpenter,

J. W. y col. 1996). Hasta que no consigamos estabilizar las constantes

no empezaremos la terapia antibiótica, pues con el metabolismo

reducido por la pérdida de calor y líquidos corporales, la tortuga no

será capaz de metabolizar el antibiótico ni de eliminarlo

adecuadamente, comprometiendo seriamente la función renal.

Pasadas más de 4-6

horas tras el accidente, la herida se considera infectada y lo

primordial será controlar la infección (Barten, S.L. 1996) antes que

la reparación. Si la herida ha sido controlada inmediatamente y no

existe mayor daño, podremos esperar entre 24-48 horas para iniciar la

reparación de los fragmentos (Kishimori, J. y col. 2001), o bien

esperar el tiempo que estimemos adecuado para dar por controlada la

infección. Las heridas por mordedura de perro u otro animal producen

pérdida de sustancia y maceración de los tejidos. Este tipo de

traumatismo se considerará siempre como infectado y sólo se cerrará

tras la realización del tratamiento adecuado según cultivo bacteriano

y cuando consideremos que la infección ha remitido. Si el daño se ha

producido en los bordes de las placas, aún habiendo pérdida de

sustancia se recomienda el cierre por segunda intención (Foto 21).

Foto 21. Mordedura con pérdida

de sustancia pero sin afectación de órganos vitales. Obsérvese la

hemorragia por la gran vascularización de las placas óseas.

Este sistema

requiere la estrecha colaboración del propietario, pues es necesario

realizar lavados frecuentes con soluciones salinas y recubrimientos

con apósitos, al menos una vez al día durante varias semanas. Es muy

importante desbridar bien las zonas afectadas de tejido contaminado o

necrótico, para evitar el riesgo de Osteomielitis (McArthur, S. , y

col. 2004). El tratamiento médico de las heridas no difiere del

utilizado en el resto de animales, pudiendo utilizar soluciones de

clorhexidina o povidona iodada, además de diferentes cremas

antibióticas (Barten, S.L. 1996).

Las tortugas

acuáticas que precisan alimentarse en el agua, recibirán el mismo

tratamiento, pero deberán estar durante al menos dos o tres horas en

un lugar seco. En ocasiones es útil mantener a las tortugas en un

acuario de hospitalización donde añadiremos antisépticos de uso

habitual en acuarofilia (Ackerman, L. 1998).

Una vez

estabilizado el paciente y reducido el riesgo de infección,

procederemos al cierre y sellado de los fragmentos. Para conseguir

este objetivo disponemos de diferentes formas de reparación que

podríamos agrupar en: Sistemas de reparación Química y Sistemas de

reparación Mecánica.

I) Reparación

Química. Este procedimiento es el más convencional y usado por la

mayoría de los veterinarios. Consiste en la aplicación de diferentes

sustancias que al reaccionar entre sí quedan firmemente adheridas a la

superficie, sellando el defecto. La más efectiva por su firmeza,

capacidad de estabilización, impermeabilidad y resistencia es la

combinación de una resina epoxi con fibra de vidrio (Foto 23). La

aplicación de varias capas de estos dos productos consigue un cierre

rápido de la fractura y un aspecto bastante estético. Es el sistema de

elección para el cierre del plastrón tras la realización de una celiotomía. La superficie se prepara eliminando restos de grasa con un

poco de alcohol o cetona. Se realizan unos pequeños cortes en la

superficie de las placas, alrededor de la zona a cerrar, para permitir

una mejor adherencia de la fibra de vidrio. Ésta debe sobre pasar dos

o tres centímetros el borde de la pieza que se quiere cubrir. El

espacio que queda entre el borde del fragmento y el resto del

caparazón se tiene que rellenar con una crema antibiótica para impedir

el paso de la resina al interior de la herida. Si esto ocurriera,

además de la contaminación, retrasaría e impediría el cierre al quedar

interpuesto entre los bordes de los fragmentos (Frye, F. 1994). Además

de la fibra de vidrio se han utilizado multitud de productos para

sellar las fracturas de caparazón, desde masillas selladoras (Alegre,

F. y col. 1991), hasta cementos óseos y acrílicos dentales (Foto

24)

(Benett, R.A. 1997).

II) Reparación

Mecánica. Este sistema consiste en la utilización de elementos de

traumatología tradicional (placas, tornillos y cerclajes), para

conseguir un mismo objetivo; la estabilización y cicatrización de una

fractura (Foto 25). También se utilizan plásticos termomoldeables que

se adaptan a la forma del caparazón (Kishimori, J. y col. 2001) y

fijadores externos que evitan el contacto directo con la herida (Richards,

J. 2001). Una vez comprobada la cicatrización, estos materiales

pueden ser retirados y los orificios sellados con resinas o acrílicos

que permitan la revisión periódica hasta el cierre completo del

defecto.

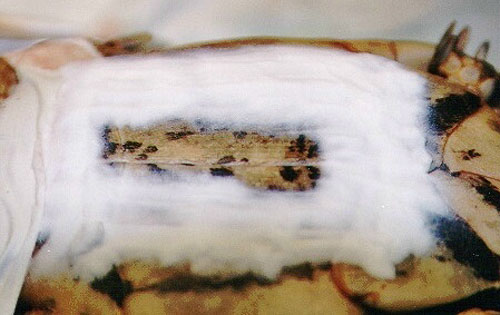

Foto 22. Presentación de una

tortuga tras sufrir un traumatismo en el caparazón.

Foto 23. Sellado con fibra de

vidrio.

Foto 24. Acrílico dental.

Mediante una reacción química se endurece el material, adaptándose al

lugar que deseemos reparar.

Foto 25. Reparación del

plastrón con placas y tornillos ortopédicos.

Independientemente

del sistema utilizado, el objetivo de cualquier técnica reparadora es

el de recuperar y mantener el aspecto original, que aguante el tiempo

necesario, que resista la actividad normal de la tortuga (roces y

golpes) y que no impida su correcto desarrollo (en animales jóvenes

debemos controlar el sistema utilizado para que no perjudique el

crecimiento de las placas al hacer tensión sobre los fragmentos).

Normalmente la cicatrización de las placas córneas puede tardar una

media de uno a dos años (Frye, F. 1991), siempre en función de la

extensión de la lesión. El uso de la técnica adecuada a cada situación

puede acortar este período en muchos casos hasta los 6 meses (Kishimori,

J. y col. 2001).

Los procesos de

cicatrización en los quelonios, así como su respuesta inmunitaria

están condicionados por la temperatura externa, por tanto, no debemos

permitir la hibernación de aquellas especies que la realicen, con el

fin de evitar el retraso en la cicatrización. En estos casos es

primordial mantener a la tortuga en las condiciones de temperatura,

humedad e higiene idóneas a su especie. También debemos evitar

substratos muy abrasivos y la relación con otros individuos que

pudieran lastimarlos.

Prohibida la

reproducción total o parcial de este texto sin la autorización expresa

del autor.

BIBLIOGRAFIA

Ackerman, L.

1998. The Biology,

Husbandry and Health Care of Reptiles. Volumen III. Ed.

TFH, Publications.

Alegre, F. , Durán,

A. , López. C., Martínez, A. 1991. Celiotomía en una Tortuga Mora.

Clínica Veterinaria de Pequeños Animales. Vol. 11, nº 3: 49-56.

Avanzi, M. 2004.

Las Tortugas Terrestres. Editorial De vecci.

Barten, S.L.

1996. Shell Damage.

413-417. Mader, D.R. (Ed.) Reptile Medicine and Surgery. Saunders

Company. Philadelphia.

Basch Taberner,

M. 1996.

Alteraciones Traumáticas del Caparazón en Tortugas. Reptilia (E)

nº 8; 9-13.

Bennett, R.A.

1997. Principles of Reptile Surgery.

VI Jornadas Internacionales de

Cirugía Veterinaria. S.E.C.I.V.E. Barcelona.

195-204.

Boyer, T.H. 1996a.

Differential Diagnosis by Simptoms in Turtles, Tortoises and

Terrapins. 332-335. Mader, D.R. (Ed). Reptile Medicine and

Surgery. Saunders Company. Philadelphia.

Boyer, T.H. 1996b.

Metabolic Bone Disease. 385-392. Mader, D.R. (Ed). Reptile

Medicine and Surgery. Saunders Company. Philadelphia.

Boyer, H. T., Boyer,

Donal M. 1996. Biology of Turtles, Tortoises and Terrapins.

61-67. Mader, D.R. (Ed.). Reptile Medicine and Surgery. Saunders

Company. Philadelphia.

Brotons, N.J., Frye,

F. 2002. Preliminary Report of Subepidermical Mite Infestation in

a African Spurred Tortoise (G. Sulcata). Proceedings ARAV; 17.

Brunetti, L.

Millefanti, M. 1999. SCUD (Septicaemic Cutaneous Ulcerative

Disease) in Turtles and Tortoises. European Journal of Companion

Animal Practice.

Vol. IX, nº 1; 69-76.

Carpenter, J.

W., Mashima, T. Y., Rupiper, D. J. 1996.

Exotic Animal Formulary.

Greystone Publications.

Clayton, L.,

Myluiczenko, N., Greenwell, M. 2003. Review of Etiology and

Treatment Options for Non Traumantic Deep Shell Lesions in Freshwater

Turtles. Proceedings ARAV; 103-108.

Coborn, John, 1998.

Husbandry of Turtles, Tortoises and Terrapins. 403-438. En

Ackerman, L. The Biology, Husbandry and Health Care of Reptiles.

Volumen III. Ed. TFH, Publications.

Frye, F. 1991.

Biomedical and Surgical Aspects of Captive Reptile Husbandry.

Krieger Publishing Company. 2ª. Ed.

Frye, F. 1994.

Reptile Clinician´s Handbook. Krieger Publishing Company.

Highfield, A.C. 1996.

Practical Encyclopedia of Keeping and Breeding Tortoise and

Freshwater Turtles. Carapace Press. London.

Kishimori, J.,

Lewbart, G., Marcellin-Little, D., Roe, S., Trogdon, M., Henson, H.,

Stoskopf, M., 2001. Chelonian Shell Fracture Repair Techniques.

Exotic DVM. Veterinary Magazine. Vol. 3.5; 35-41.

Mader, D.R. 2000.

Reptilian Metabolic Disorders. 210-216. Fudge, A. M. Laboratory

Medicine. Avian and Exotic Pets. W.B. Saunders Company.

Martín Orti,

Rosario, Marín García, P., González Soriano, J. 2004. Atlas de

Anatomía de Animales Exóticos. Ed. Masson; 107-124.

Martínez Silvestre,

A. 1994. Manual Clínico de Reptiles. Grass-Iatros Ediciones.

Martínez Silvestre,

A. 2003. Enfermedades de los Reptiles. Reptilia Ediciones.

Merchán

Fornelino, M., Martínez Silvestre, A. 1999. Tortugas de España.

Ed. Antiqvaria, S.A.

Mc Arthur, S.,

Wilkinson, R., Meyer, J. 2004. Medicine and Surgery of Tortoises

and Turtles. Blackwell Publishing.

Muro, J. 1998.

Utilización de

una Pasta Oral en el Tratamiento de la Septicemia Cutánea Ulcerativa.

Clínica Veterinaria de Pequeños Animales. Vol. 18. Nº 1; 13-16.

Pursall, B. 2002.

Tortugas Terrestres Mediterráneas. Manuales del Terrario. Ed.

Hispano-Europea, S.A.

Richards,

Joanne. 2001. Metal Bridges- A new Technique of Turtles Shell

Repair. Journal of Herpetological Medicine and Surgery.

Vol. 11 (4); 31-34.

Villaverde,

S., Sanz, A., Ballesteros, C., De Vicente, M.J., Bengoa, A. 2000.

Enfermedad Ulcerativa Cutánea y Ulcerativa del Caparazón en Tortugas.

Consulta de Difusión de Pequeños Animales.

Vol. 8, nº 70; 81-89.

Wiesner, C.S., Iben,

C. 2003. Influence of Environmental Humidity and Dietary Protein on

Pyramidal Growth of Carapaces in African Spurred Tortoise (G. Sulcata).

Journal of Animal Physiology and Nutrition, nº 87; 66-74.

Young, Bruce A. 1998.

Hearing, Taste, Tactile Reception and Olfaction. 185-204. Ackerman,

L. The Biology, Husbandry and Health Care of Reptiles. Volumen I.

TFH Publications.

|