|

Chelonoidis carbonaria

(Spix, 1824).

Incidiendo en la reproducción

Juanma Díaz, 2008

Chelonoidis carbonaria recién eclosionada. Fotografía de

Marcelo López.

Descripción y hábitat.

Chelonoidis carbonaria (Spix, 1824) es una tortuga de tamaño mediano

con una talla de entre 30 y 40 cm de plastrón (habiéndose registrado

casos de hasta 51 cm). Los machos suelen ser mayores que las

hembras, hecho que contrasta con la mayoría de los quelonios.

El cuerpo es de un tono oscuro llegando prácticamente al negro,

rompiéndose esta homogeneidad únicamente por las escamas rojas que

salpican las extremidades, cola y cabeza (pudiendo ser las manchas

en la última anaranjadas o amarillentas dependiendo de la

procedencia geográfica del individuo). Existe también una variedad

cromática con la cabeza especialmente roja (debido tanto a la

cantidad de escamas coloreadas como al intenso tono de esas) llamada

“Cherry Head”, siendo esta muy apreciada por los amantes de las

carbonarias. Los ejemplares procedentes de Paraguay y Argentina

suelen presentar esta librea.

Ejemplar adulto de la variedad de cabeza roja. Fotografía de Herman

Acosta.

Ejemplares de la variedad de cabeza amarilla (izquierda) y Cherry

Head (derecha). Fotografías de Mariano Orantes.

A veces pueden encontrarse ejemplares con formas de color bastante

inusuales.

Comparativa de un ejemplar típico con otro con una coloración muy

singular. Fotografía de Mariano Orantes.

Comparativa de un ejemplar típico con otro hipomelánico. Fotografía

de Gabriel Martín Restelli.

Ejemplar hipomelánico. Fotografía de Gabriel Martín Restelli.

El caparazón es alto y alargado, de un color negro o marrón oscuro,

presentando más claras (un tono amarillento) las areolas centrales

de cada serie de placas. Agrupamos las placas córneas del caparazón

en 11 pares marginales, 4 pares costales, 5 dorsales y una

supracaudal (PRYTCHARD, P. 1990).

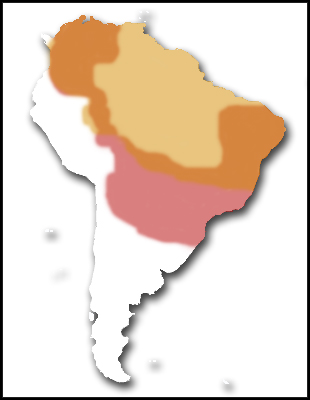

Habita principalmente frondosas selvas de Sudamérica (aunque también

pasta en las húmedas sabanas de estas zonas), desde Panamá y

Colombia, a través de Venezuela y Brasil (excepto en la cuenca

amazónica) hasta llegar a algunas islas caribeñas; en las Guayanas,

Surinam, Bolivia, Paraguay y Argentina (FERRI, V. 2001), llegando a

compartir territorio a veces con C. denticulata.

|

|

C. denticulata

C. carbonaria

Puntos comunes

|

Alimentación.

La alimentación de esta tortuga en libertad corre a cargo de

multitud de vegetales que encuentra en la selva, algunos insectos y

una pequeña cantidad de carroña ocasional.

Podemos decir que el 60 % de su dieta correría a cargo de verduras

(siendo esta la dieta más común en la mayoría de tortugas

terrestres) y un 40 % de fruta (suelen decantarse más por la fruta

madura).

El porcentaje de proteína de origen animal debería ser tan mínimo

que lo obviaremos en estos datos. Sí deberíamos tener en cuenta que

debería ser bajo en grasas y rico en proteínas. Pueden utilizarse

piensos especiales para tortugas o de gato, pudiendo también

servirse insectos vivos. La administración de estos alimentos debe

ser, aunque reducida, periódica ya que de lo contrario pueden

producirse graves trastornos en el animal. Una pequeña dosis una vez

a la semana será suficiente, siempre teniendo en cuenta lo ya

mencionado con anterioridad.

Por supuesto y como en todas las tortugas debemos prestar atención a

la relación calcio-fósforo de los alimentos que ofrecemos. Si esta

proporción no satisface las necesidades de 2:1 de nuestros animales,

deberemos condimentarla con suplementos. Del mismo modo también

deberemos añadir un complejo vitamínico en polvo si los alimentos

que ofrecemos son pobres en este sentido. Aún así, una dieta rica y

variada (el uso de plantas silvestres favorece mucho la alimentación

de las tortugas) deberá suponer la principal fuente de nutrientes.

La chumbera (Opuntia spp.) es una excelente fuente de calcio.

Fotografía de Marcelo López.

El tema de la alimentación es sin duda uno de los aspectos más

importantes en el mantenimiento de las tortugas. Una mala

alimentación puede producir multitud de enfermedades y puede ser la

diferencia, como ya veremos, entre el éxito y el fracaso en la

reproducción.

Terrario.

Debemos tener en cuenta que se trata de una especie de un tamaño

mediano (no se trata de un gigante como G. sulcata o algunas

variedades de G. pardalis) aunque lo bastante grande como para

requerir unas considerables instalaciones, sobre todo debido a que

suele recomendarse su mantenimiento en interior o invernadero

protegido (aunque es perfectamente viable instalarlas en el exterior

cuando las condiciones de temperatura lo permiten y teniendo en

cuenta sus requerimientos en cuanto a la humedad).

Criaderos en zona de origen. Fotografía de Gabriel Martín Restelli.

Hembra adulta pastando libremente mientras el tiempo lo permite.

Fotografía de Herman Acosta.

Acotando una zona de nuestro jardín podemos proporcionar un recinto

perfecto durante los meses cálidos. Fotografía de Herman Acosta.

El recipiente puede consistir en un terrario de cristal o de

plástico bien acondicionado mientras se trata de animales recién

nacidos o juveniles, pero habrá que pensar en crear una instalación

mayor cuando se trate de animales medianos o adultos. Cada vez más

utilizadas son las llamadas “mesas para tortugas” consistentes en un

simple cajón de madera que alberga el sustrato, piedras, recipientes

para comida y agua, etc. Tampoco es mala idea una instalación de

obra para ejemplares adultos, o incluso un invernadero en el jardín

o la terraza. Las posibilidades de tiempo, dinero y espacio de cada

aficionado serán las que decidan el tipo de instalación.

Grandes instalaciones para Chelonoidis carbonaria. Fotografía de

Marcelo López.

Invernadero en la terraza realizado principalmente con madera,

cristal y policarbonato. Fotografía de Salvador Laguna.

El sustrato debe permitir a las tortugas enterrarse ya que de este

modo podrán sentirse seguras y termo-regularse, además de ser de

suma importancia el hecho de que no sea excesivamente duro (madera,

cemento, etc) ya que esto producirá a la larga heridas en las patas

de las tortugas. Otro aspecto importante es la capacidad de

retención de líquidos, ya que esta especie necesitará zonas con un

sustrato relativamente húmedo. Puede ser muy recomendable una mezcla

de tierra (75%), mantillo (15%) y arena (10%) (RUBIO, G. 2006).

La calefacción correrá a cargo de una combinación de bombillas de

distintos tipos (“spot” o “basking lamps”, infrarrojas, cerámicas)

no siendo tan recomendable el uso de cables calefactores

(resistencias de silicona), mantas o rocas térmicas debido al

peligro que supone que la tortuga pueda morder los cables y

electrocutarse o bien quemarse debido al contacto directo con la

fuente de calor. El hecho de situar un conjunto de piedras (la

pizarra es perfecta para esto) debajo de una bombilla de

asoleamiento proporcionará a la tortuga la posibilidad de calentarse

con mayor rapidez (hay que tener en cuenta que esta piedra puede

llegar a alcanzar temperaturas muy altas si está muy cerca de la

fuente de calor).

La temperatura para esta especie debe ser de unos 20º C en la zona

más fría llegando hasta los 30º C bajo el punto de asolamiento.

La iluminación es de suma importancia y será proporcionada por

algunas de las bombillas mencionadas en el párrafo superior, además

de otras capaces de aportar radiación UV, como son tubos

fluorescentes o tubos compactos (con rosca E-27 que facilitan su

instalación) especiales para reptiles, o lámparas de vapor de

mercurio.

Existen lámparas cuyo uso no está especificado para reptiles y que

hace unos años se vienen utilizando en esta afición, por ejemplo las

Osram HQL Deluxe. Sin embargo parece no haber datos concretos sobre

la emisión de UV-B en este tipo de lámparas y sería poco probable

pensar que pueden llegar a emitir a unos niveles aceptables para

nuestras tortugas ya que no están fabricadas para tal fin. Después

de todo no debemos olvidar que la principal diferencia entre una

lámpara creada para proporcionar UV-B y una convencional no es sino

el cristal exterior, diseñado en la primera de tal modo que no

filtre las radiaciones que requieren los reptiles. Hoy día existe

una gran cantidad de bibliografía acerca del tema de la iluminación

aplicada a la terrariofilia, sin embargo se sigue investigando y es

una obligación para el aficionado el mantenerse al día de las nuevas

tecnologías.

El fotoperíodo oscilará entre 12/12 h. en verano y 10/14 h. en

invierno. Como ya dijimos se trata de una especie que habita zonas

frondosas donde la vegetación produce mucha sombra, por lo que no

gusta de un terrario excesivamente iluminado. Habrá que

proporcionarle por tanto lugares donde cobijarse tanto de la

iluminación como de la radiación UV. Crear sombras parciales con

plantas para que se resguarde sería quizás el mejor método que

podríamos emplear para tal fin, aunque un cajón de madera, una teja

de barro o una corteza de árbol tampoco son malas opciones.

La humedad estará en torno al 70-80 %, habiendo zonas más húmedas

que otras (hay que evitar el sustrato demasiado encharcado). El uso

de nebulizadores, cascadas, humidificadores o cualquier sistema que

ayude a mantener estos niveles será bien recibido; aunque también es

posible pulverizar a mano regularmente. Siempre debe haber un

recipiente con agua limpia para que las tortugas puedan bañarse y

beber.

Chelonoidis carbonaria bebiendo. Fotografía de Lourdes Sió.

Dimorfismo sexual.

En cuanto al dimorfismo sexual, podemos nombrar algunos rasgos

distintivos:

• La ya nombrada diferencia de tamaño, siendo por lo general el

macho mayor que la hembra.

• El caparazón del macho presenta una forma ligeramente estrechada

en el centro de su cuerpo (que podríamos denominar cintura) por lo

que muchos autores hacen referencia a su forma “de reloj de arena”,

debido a la semejanza que presenta con éstos. El caparazón de la

hembra suele ser bastante más uniforme en ese sentido. Esta

característica es más evidente en ejemplares procedentes de la zona

norte de la cuenca amazónica y no tanto en otros (METRAILLER, S.

1997).

Comparación del caparazón del macho (izquierda) y de la hembra

(derecha). Fotografías de Marcelo López.

• El plastrón del macho presenta una forma más o menos cóncava, que

presumiblemente ayudará en la monta de la hembra durante la época

reproductiva. En las hembras esta suele darse tan solo en ejemplares

con mucha edad y en muy pequeño grado.

Comparación del plastrón del macho (izquierda) y de la hembra

(derecha). Fotografías de Marcelo López.

• La cola, seguramente lo que todo aficionado mira cuando quiere

sexar una tortuga. Tanto en tortugas terrestres como en acuáticas la

cola en el macho es claramente mayor (sobresaliendo ampliamente de

las placas caudales) y más ancha en su base (conteniendo el pene)

que en la hembra. La distancia de la cloaca respecto a la base de la

cola es mayor también en el macho.

• Las placas anales forman un ángulo mucho más amplio en los machos.

Comparación de cola y placas anales del macho (izquierda) y de la

hembra (derecha). Fotografías de Marcelo López.

Todas estas características no son apreciables en los primeros años

de la tortuga, haciéndose más evidentes con los años y permitiendo

sexar de un modo más o menos acertado al ejemplar.

El comportamiento del individuo también puede ser un indicativo de

su sexo, aunque a veces la territorialidad hace que las hembras

dominantes adquieran posturas que por regla general (aunque esto no

lo haga en absoluto antinatural, pues en libertad ocurre exactamente

igual) corresponderían a los machos.

En varios Zoológicos brasileños situados al sur del Trópico de

Capricornio se detectaron 19 hembras adultas (la mayoría capturadas

en el norte y nordeste de Brasil cuando estaban recién eclosionadas

y donadas posteriormente en edad juvenil a los zoos) con

características morfológicas, comportamentales y reproductivas

extrañas pudiéndose llamar a esto “masculinización de las hembras”.

Hablamos de plastrones ligeramente cóncavos y colas relativamente

largas, gran diferenciación del clítoris llegando a parecer el pene,

retención de huevos e hipercalcificación de los mismos,

vocalizaciones similares a las emitidas por los machos o

participación en secuencias incompletas de combate con machos. Los

análisis de testosterona demostraron niveles más altos en estas

hembras masculinizadas que en las normales con las que se

comparaban. Las dos posibles explicaciones que se manejaron estaban

relacionadas con la temperatura y eran las inadecuadas temperaturas

de incubación (por exceso o por defecto) que podrían haberse dado en

los lugares de donde procedían naturalmente, o bien los posibles

desequilibrios endocrinos que se hubiesen producido durante el

desarrollo post embrionario debido a las bajas temperaturas a las

que habrían estado expuestas en las latitudes sureñas tras ser

capturadas. (GUIX, J. C. & FEDULLO, D. L. & MOLINA, F. B. 2001).

Estatus y protección.

Chelonoidis carbonaria está incluida en el apéndice II del convenio

de Washington o CITES (Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and Flora). En la Unión Europea (la

cual adapta los listados CITES a su propia reglamentación) esta

especie quedaría englobada en el anexo B.

En el apéndice II de CITES se encuentran aquellas especies que a

pesar de no estar en grave peligro de extinción (como sería el caso

de las especies incluidas en el apéndice I), se estima necesario

regular su estado para no llegar a estarlo (RUBIO, G. 2006). Es el

caso de Chelonoidis carbonaria.

Esta tortuga es capturada en su hábitat natural por los cazadores

locales para ser vendida en mercados sobre todo para consumo humano,

ya que a pesar de la predilección de estos por C. denticulata debido

a su mayor talla, la caza sin cuartel que ha sufrido esta especie ha

supuesto la reducción de sus poblaciones y por tanto la necesidad de

los indígenas de buscar en C. carbonaria una nueva fuente de

alimento. Además supone una considerable fuente de ingresos debido a

su exportación como mascota. CITES en 1995 autorizó cupos de

exportación de 500 ejemplares tanto de C. denticulata como de

C.

carbonaria para Guyana y de 630 ejemplares de C. carbonaria y 692 de

C. denticulata para Surinam. Al no haber ningún tipo de

restricciones sobre esa actividad, dichos ejemplares serán

recolectados de las poblaciones silvestres (HERNÁNDEZ, O. 1997).

Hembra adulta de C. Denticulata. Fotografía de Fotografía de Mariano

Orantes.

Generalidades sobre la reproducción.

Según las observaciones llevadas a cabo en la Agripecuaria Puerto

Miranda, en Venezuela en 1997, se estima que las hembras tendrían

una talla de 20 a 22 cm cuando llegan a la etapa reproductiva

mientras que en los machos esta sería de 22 a 24 cm (COLVEE, S.).

Cortejo.

Hacia Marzo o Abril (sería recomendable simular lluvias en esta

época) comenzará el ritual de cortejo en el que los machos persiguen

a las hembras en celo moviendo la cabeza, oliéndole la cola y

emitiendo un ruido parecido al que oímos a una gallina. Si se

mantienen varios machos juntos es probable que se produzcan algunos

enfrentamientos sin demasiada importancia.

Una vez el macho confirma que la tortuga a la que corteja es una

hembra y esta está receptiva, procederá a la monta, durante la cual

no cesará de emitir su particular sonido.

Cópula en instalaciones de interior. Fotografía de Marcelo López.

En los trabajos sobre los experimentos realizados por Omar E.

Hernández y Ernesto O. Boed en un Zoocriadero de Morrocoy de

Venezuela durante la temporada reproductiva 95-96, se plantea la

posibilidad de que C. carbonaria, pueda presentar una disminución de

la sociabilidad al aumentar el espacio y refugios disponibles a la

vez que disminuye el número de ejemplares, hecho que se confirma en

otras especies estrechamente emparentados con esta como son C. denticulata y

C. elephantopus. Sería por tanto lógico pensar que un

único macho no fecundará a todas las hembras que se encuentren en un

recinto excesivamente grande, por lo que dichos autores recomiendan

recintos medianos con varios machos, lo que además reduce el riesgo

que supondría el que el único macho del grupo tuviese problemas de

fertilidad.

Gestación y puesta.

En libertad, los desoves se inician justo tras las máximas

precipitaciones de la estación lluviosa evitando así que los nidos

se inunden, y finalizan en los meses de sequía (HERNÁNDEZ, O. 1997).

Es de vital importancia proporcionar un lugar adecuado para el

desove ya que de no encontrarlo se podría dar un caso de distocia

(otras posibles causas son una mala alimentación, obesidad, estrés,

malformaciones, enfermedades, etc), imposibilidad de realizar la

puesta, sufriendo la hembra una retención que le produciría a largo

plazo la muerte. En este caso habría que acudir inmediatamente al

veterinario el cual probablemente iniciaría un tratamiento con

oxitocina, previo uso de calcio intramuscular.

Desove de C. carbonaria. Fotografía de Antonio Alcalá.

Últimamente se están obteniendo buenos resultados con los llamados

“cajones de puesta”, parecidos a una mesa para tortugas pero con una

mayor altura para albergar mayor cantidad de sustrato. Además estos

cajones solo se utilizarían en la época reproductiva y con hembras

grávidas por lo que proporcionamos un entorno limpio y sin otras

tortugas que puedan estresar a la hembra, además de resultar

sumamente ventajoso a la hora de encontrar los huevos (también

aumentará la probabilidad de que los huevos no hayan sido pisoteados

ni rotos por otras tortugas).

Hembra de Testudo kleinmanni en un cajón para puestas interiores.

Fotografía de Fernando Pérez.

Estos cajones se utilizan principalmente con especies de tamaño

mediano que realizan las puestas en épocas relativamente frías en

nuestro territorio, imposibilitándose el hecho de realizarse en

exterior. En el caso de Chelonoidis carbonaria sería posible que

realizase la mayor parte de sus puestas en exterior,

proporcionándoles igualmente un lugar indicado para tal fin.

Si la mesa de tortugas es suficientemente amplia y profunda podrá

acotarse una parte mediante ladrillos o madera para aumentar la

cantidad de sustrato y que la hembra desove allí.

El sustrato de puesta deberá ser lo suficientemente blando para

poder ser excavado. Se recomienda remover el sustrato de la zona de

puestas durante la época de desove. La profundidad deberá ser como

mínimo igual a la longitud del caparazón de la hembra de mayor

tamaño.

El número máximo de desoves para esta especie está en 6 al año

(HERNÁNDEZ, O. & BOEDE, E., 2000), estando la media entre 2,33 y 4 (MEDEM,

F. & Col. 1979; CASTAÑO, O. & M. LUGO 1981; PRITCHARD, P. & P.

TREBBAU 1984; HERNÁNDEZ, O. 1997).

Los huevos, con un tamaño de aproximadamente 43 x 48 mm y un peso de

entre 40 y 50 gramos serán por lo general más numerosos en el caso

de las hembras de mayor tamaño. El número puede variar entre 3 y 15

por puesta (HIGHFIELD, A).

Incubación.

Tras la puesta retiraremos los huevos y los pondremos en la

incubadora. Los huevos de reptiles, a diferencia de los de las aves,

no poseen chalazas, que son unas estructuras que se forman dentro

del huevo evitando que el embrión cambie su posición y sea aplastado

por la yema. Se supone que en los primeros días el embrión todavía

no ha adoptado una posición definitiva por lo que no habría peligro

en rotar los huevos pero muchos aficionados siguen teniendo la

precaución de no girarlos de su eje original al recoger la puesta y

depositarla en la incubadora.

Recolección de la puesta. Fotografía de Antonio Alcalá.

Esta consistirá en un recipiente lo más estanco posible provisto de

una fuente de calor conectada a un termostato. Cuanto más exacto sea

el termostato, más posibilidades de éxito tendremos en la

incubación.

Incubadora casera. Fotografía de Juanma Díaz.

Como sustrato de puesta podemos utilizar vermiculita humedecida en

agua en una proporción de 1:1 (al peso). Otras opciones, menos

utilizadas son la perlita, la turba o el musgo.

La humedad ambiental debe estar entre el 70 y el 80 %. Niveles por

encima del 90 % pueden llegar a ser perjudiciales. (HIGHFIELD, A).

Si los huevos se cubren con moho debemos eliminarlo y para ello

podemos limpiarlos con un cepillo o algodón mojados con una solución

de clorhexidina. Esto no debería afectar a la viabilidad del huevo

una vez solucionado (RUBIO, G. 2006).

En cuanto a la temperatura, se ha dicho que el rango entre 27 y 33º

C es correcto aunque según la experiencia de los criadores parece

más acertado el que hay entre 29 y 31º C (HIGHFIELD, A).

La incubación durará entre 120 y 190 días siendo una media acertada

145 (HIGHFIELD, A).

Fertilidad.

La edad de la hembra limitará la fertilidad de los huevos, a mayor

edad, el índice de fertilidad disminuye (RUBIO, G. 2006).

El cambio de color no será un signo fiable de infertilidad ya que

muchos huevos fértiles se tornan más oscuros debido al desarrollo

embrionario (RUBIO, G. 2006).

Para saber si un huevo es viable podemos ponerlo a trasluz (usando

una linterna por ejemplo) y observar el interior. En la segunda

semana tras el desove será más fácil apreciar los vasos sanguíneos,

signo de que el huevo se desarrolla correctamente. Pasado este

tiempo se complica este proceso pues las estructuras llenaran por

completo la cavidad (RUBIO, G. 2006).

Los huevos fértiles adquirirán una superficie más rugosa mientras

que los infértiles permanecerán sin cambio alguno (Thomson, M. B.

1998).

Un veterinario puede sacarnos de dudas en caso de no estar seguros.

El Doppler capta el sonido del flujo sanguíneo de modo que nos

confirmará o no la viabilidad de los huevos (RUBIO, G. 2006).

La alimentación como factor determinante en la producción de huevos.

La alimentación de la madre durante la formación de folículos (vitelogénesis),

influirá en la cantidad de vitelo absorbido por los recién nacidos.

Omar E. Hernández y Ernesto O. Boed nos ofrecen un interesante

escrito acerca de la importancia de la alimentación en la producción

de huevos y el crecimiento en C. carbonaria.

Estos autores llevaron a cabo un experimento en el que variaron la

dieta de un grupo de carbonarias adultas (235 hembras y otros tantos

machos). En la temporada 95/96 esta alimentación consistió en un

2,17 % de proteína y un 11,1 % de glúcidos. Al año siguiente estos

valores cambiaron a un 6,41 % de proteína y un 22,18 % de glúcidos.

Los resultados llevaron a concluir que las hembras utilizan los

nutrientes de una mejor alimentación para la producción de más

huevos.

En concreto se observaron las siguientes medias:

|

Temporada |

Nidos por hembra |

Huevos por nido |

Huevos por hembra |

Hembras sin desove observado |

|

95/96 |

2,14 |

3,64 |

7,75 |

32 |

|

96/97 |

2,92 |

4,06 |

12,01 |

20 |

Eclosión.

La tortuga al nacer posee una estructura en el pico llamado

carúncula de la que se vale para romper el cascarón desde el

interior. Este falso “diente” desaparecerá pasadas unas semanas de

la eclosión.

Los factores que desencadenan la eclosión son varios: falta de

oxígeno, aumento de CO2 así como de la temperatura y humedad, y

básicamente la disminución del espacio (RUBIO, G. 2006).

Algunos criadores recomiendan ayudar a la tortuga a la hora de la

eclosión retirando la cáscara y sacándola del huevo para pasarla a

un terrario. De este modo se evita el riesgo de que la tortuga no

logre romper el cascarón y muera por asfixia. Hay incluso

aficionados con años de experiencia que realizan sistemáticamente

una pequeña incisión en la cáscara una vez se ha alcanzado la fecha

prevista para la eclosión de modo que los nonatos lo tengan más

fácil.

Otros en cambio opinan que es bueno dejar que la tortuga nazca por

sus propios medios e incluso permanezca un tiempo en el huevo en la

incubadora reabsorbiendo el vitelo. De este modo se produce un

cambio menos brusco y no corremos el riesgo de romper el saco

vitelino.

Si se opta por la primera opción no debemos ser impacientes. No

todas las tortugas nacen a la vez de modo que procederemos a retirar

trozos del cascarón que permitan salir a la tortuga una vez haya

pasado un tiempo prudencial. Sobra decir que es necesaria una gran

experiencia para prever cuando es el momento justo en el que la

tortuga debe nacer.

Neonato rompiendo el cascarón. Fotografías de Juanma Díaz.

La eclosión puede durar varios días mientras se reabsorbe el vitelo.

Fotografía de Juanma Díaz.

Registro de las crías.

No debemos olvidar tomar todas las precauciones posibles a la hora

de registrar nuestras crías. Para ello deberemos comunicar cuanto

antes, tanto las puestas como nacimientos, al SOIVRE (Servicio

Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones

Agrícolas al Extranjero), el cual se encarga de la aplicación del

convenio CITES en España.

Es recomendable tomar fotografías junto a periódicos que muestren la

fecha del desove o nacimiento.

Una vez se produzca el desove, un inspector del SOIVRE visitará las

instalaciones para tomar datos del número de huevos y las fechas en

que han sido depositados. Más adelante se visitan las tortugas

eclosionadas y se les proporciona un único número de registro para

toda la puesta. Un Documento de Cesión por parte del criador en el

que se especifiquen todos sus datos, los del nuevo dueño y el número

de registro de todas las crías de la puesta será toda la

documentación que necesitará la pequeña tortuga en el futuro.

Cuidados de los neonatos.

Ejemplares recién nacidos. Fotografía de Antonio Alcalá.

Un motivo por el que no es conveniente dejar los huevos en el

recinto de los adultos es que estos se comen las crías que

encuentran tras la eclosión. Por ese motivo los pequeños serán

alojados en pequeños terrarios donde además sea más fácil controlar

su evolución.

Este terrario debería ser lo más higiénico y estéril posible: sin

adornos, una bayeta húmeda como sustrato para evitar que se deseque

el saco vitelino (RUBIO, G. 2006), un recipiente de fácil acceso y

poca profundidad para el agua y un refugio. Si deberá ser cálido y

para ello le proporcionaremos una bombilla (spot normal, infrarroja,

etc) y una fuente de rayos UV.

Es recomendable limpiar el saco vitelino y la abertura del plastrón

hasta que se hayan reabsorbido y cerrado por completo

respectivamente. Para ello podemos usar gasas estériles o

bastoncillos de algodón humedecidos en yodo. De este modo, junto con

la higiene del terrario, evitaremos los posibles focos de infección

que implican tanto riesgo en este momento.

Proceso de limpieza de los restos de vitelo. Fotografía de Juanma

Díaz.

Durante los primeros días la tortuga no comerá nada, nutriéndose de

las reservas del saco vitelino. Una vez reabsorbido (3-4 días tras

la eclosión si sale del huevo sin reabsorberlo) empezará a tomar

alimentos. Hay criadores que recomiendan dejar las cáscaras de los

huevos para que se los coman como fuente de calcio (RUBIO, G. 2006).

Reabsorción del saco vitelino. Fotografías de Juanma Díaz.

Vitelo limpio y reabsorbido casi por completo. Fotografía de Juanma

Díaz.

La alimentación será la misma que para los adultos, procurando

ofrecerles piezas más blandas y de menor tamaño. Debemos retirar el

sobrante a menudo.

Crecimiento de las crías.

Chelonoidis carbonaria es una tortuga de rápido crecimiento pero

debemos vigilar su alimentación para evitar las deformidades del

caparazón y otras patologías más importantes.

Ejemplar con evidente piramidismo. Fotografía de Mariano Orantes.

Una correcta alimentación, tanto en cantidad como en calidad, desde

el primer momento puede ahorrarnos problemas futuros.

Juvenil con dos años de edad. Fotografía de Juanma Díaz.

Agradecimientos.

Antonio Alcalá, Fernando Pérez, Gabriel Martín Restelli, Herman

Acosta, Juan Carlos Peris, Lourdes Sió, Marcelo López, Mariano

Orantes, Paco Rojas, Salvador Laguna. Simplemente gracias.

Bibliografía.

COLVEE, S. Aspectos reproductivos de la tortuga de patas rojas en

cautiverio. En Reptilia (E), 58-67.

FERRI, V. 2001. Tortugas y galápagos. Ed. Grijalbo.

GUIX, J. C. & FEDULLO, D. L. & MOLINA, F. B. 2001. Masculinization

of captive females of Chelonoidis carbonaria (Testudinidae).

HERNÁNDEZ, O. & BOEDE, E. 2000. Efecto de la Alimentación sobre el

Crecimiento y Producción de Huevos de Geochelone (Chelonoidis)

carbonaria (Spix, 1824) bajo Condiciones de Cautiverio. En Acta

Biológica Venezuélica, VOL. 20 (2): 37-43.

HERNÁNDEZ, O. & BOEDE, E. 2001. Efectos de la Densidad y la

Proporción de Sexos en la Reproducción en Cautiverio del Morrocoy

Geochelone (Chelonoidis) carbonaria (Spix, 1824). En Acta Biológica

Venezuélica, VOL. 21 (2): 29-37.

HERNÁNDEZ, O. 1997. Reproducción y Crecimientos del Morrocoy,

Geochelone (Chelonoidis) carbonaria (Spix, 1824). En Biollania 13:

165-183.

HIGHFIELD, A. Incubating Redfoot Tortoise Eggs.

www.tortoisetrust.org

MERCHAN, M. & FIDALGO, A. M. & PEREZ, C. Biología, distribución y

conservación del Morrocoy o Tortuga carbonera. Geochelone

carbonaria. En Reptilia (E), 30-38.

MÉTRAILLER, S. 1997. Geochelone carbonaria. En Reptilia (E), nº 9:

53-55.

PEREZ, F. 2006. Utilización de cajones para puestas de interior. Una

experiencia personal. www.testudinae.com

PEREZ, J. Geochelone carbonaria. www.iespana.es/tortuga/index.htm

RUBIO, G. 2006. Tortugas terrestres en cautividad. Ed. Egartorre.

SÁNCHEZ, F. 2005. La tortuga de patas rojas: Geochelone carbonaria.

www.testudinae.com

VARIOS, 2004. Principios Básicos de la Iluminación y Tipos de

Lámparas. www.testudinae.com

|